竹林七贤与荣启期砖画:魏晋风度与名士风流

作者:罗米

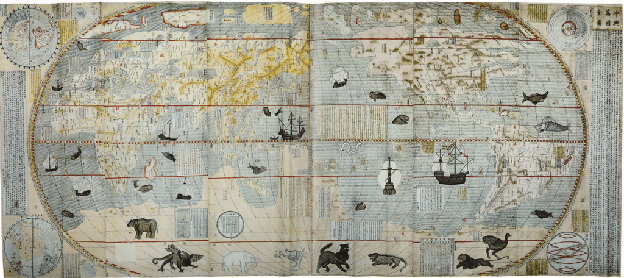

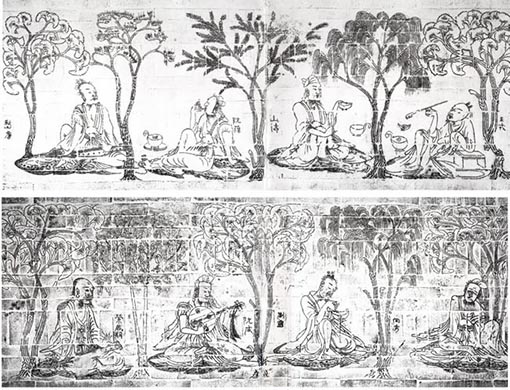

竹林七贤与荣启期砖画,南朝,南京博物院

我们似乎都略带一点强迫症,总是对四平八稳大团圆有一种特别的爱好和期待,所以非得凑上四个一桌八个一队才觉得妥贴安稳,不过这样的“凑人头”有时候很有点强行组队的意思,最著名的就是“竹林七贤”。

竹林七贤是我们历史上少见的奇数组合(稍早些还有“建安七子”,可能魏晋时期的人就喜欢奇数,这一点上也显现他们的与众不同)。

本来早已被众人接受,但到了南北朝时期就有人横看竖看都觉得哪里不对劲,于是强行塞入了一个名叫荣启期的人,生生凑成了八位,再把他们的画像烧在砖上,砌进了南朝帝王的大墓里,组成了著名的《竹林七贤与荣启期》。

要说起来这个组合真够奇怪的,荣启期是春秋时期的隐士,比这七贤早了大约500年,偏要选他前来组队,这“7+1”的组合究竟有何等蹊跷?

我倒是很愿意翻翻七个人的“简历”找找答案。

竹林七贤是嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸这七位,主要活跃在在魏晋交替的时代。这几位关系不错,经常聚在一起喝酒,有人说聚会的地点是在竹林,有人说竹林是托名佛教中的“竹林精舍”,反正大家就这么把这几个“酒友”凑成了组合。

当然,他们名为“七贤”肯定不是因为酒量大,而是因为才华过人,加上都精于玄学,行为也都很“古怪”,说白了就是不拘礼法,放诞行骸,相当任性,所以在当时名气很大,大到当权的司马氏都要来拉拢他们。

我们都知道,司马氏是曹魏后期得势的权贵,最后夺权建立了西晋,在七贤活跃的时代,他们实际上已经执掌了曹魏的政权。

但七贤当中有些因为与曹魏政权有较深的关系,有些看不惯司马氏篡权而归隐,所以他们与司马氏之间也存在着比较大的冲突。

竹林七贤中最著名的代表人物嵇康,与司马氏的冲突最大。

嵇康的身份十分特殊,因为他娶了曹操曾孙女长乐亭主为妻,所以他是曹魏宗室的女婿。

有这样的身份加上他在士子当中超强的号召力,司马氏是愿意拉拢他的,只不过他断然不愿合作,所以在当时就显得很“刺眼”。

为了远离威胁,他只好隐居起来喝酒,再就是弹琴吟诗、炼丹服食,表面上看来这真是神仙的日子,但他内心的凄惶惨淡却难为外人道。

即使极力避世,也总避不开有意想要置他于死地的人,于是常有人来打探他的心思,监视他的举动,所以他常常是闭口不言的。即使这样,他的一举一动却仍然被人编排,成了罪状。

嵇康还有一项特别的爱好就是趁着酒劲打铁,短衣小褂大汗淋漓,也不知是不是因为内心太过苦闷,所以人生无奈的恨意便要靠这扎扎实实的一锤又一锤得以稍稍的排解。

许多人听到他的这个爱好,便很容易脑补嵇康必定是个大老粗,那真是大错特错了。史书记载嵇康:身长七尺八寸,美词气,有风仪,而土木形骸,不自藻饰,人以为龙章凤姿,天质自然。

你看,全是风华俊朗的好词。翻译过来就是有纯天然超高颜值,还有挺拔俊秀的完美身材,这还不说,他还根本不当回事,这简直就是颜值之神了。

这绝不是史书有意抬高,因为当年对他行容举止倾倒不已的大有人在,各种赞美不绝于耳。《世说新语》上有一段形容他行容举止的话我最喜欢:“嵇叔夜之为人也,岩岩若孤松之独立;其醉也,傀俄若玉山之将崩。”

总之玉树临风就是他本人。

在魏晋时期,有颜值是相当大的资本,非常吃得开,那个神奇的时代和我们现在对美色的崇拜不相上下,甚至还要更直白,所以《世说新语》上还专门有一章“容止”记载当时那些姿容丰茂的纯天然花样美男被粉丝疯追的轶事。

不过,嵇康是当时的顶级大IP,他的才华太多本事太大,远远轮不到靠颜值吃饭。

在当时,他算是文坛魁首,他的文章清峻任气,还带着一股自然的豪迈,真是文如其人了。

他还深通音律,不仅会弹琴,而且还有很深的理论水平,写过音乐理论著作《琴赋》和《声无哀乐论》,也成为中国美学史上的名篇。

在这套《竹林七贤与荣启期》的砖画上,嵇康的形象就是挥弦弹琴的。他自己写过一首四言诗《赠秀才入军》,其中“目送归鸿,手挥五弦。俯仰自得,游心太玄”这几句,正与画像砖上塑造的形象匹配。

在当时最流行的玄学清谈领域,他也是顶尖高手,更别说在医学、书法等各门各类都做到了出类拔萃。

这样的神仙中人,也只合天上有了。在战争丧乱、权力纷争的魏晋时代,这样的人,无疑是上天遗落在人间最璀璨的珍宝。

所以可想而知,他也必定会遭遇各种羡慕嫉妒恨。

嵇康很清楚自己的境遇危险,所以他极力避世低调归隐,但名声太大光芒太盛,来拜望的人仍然很多,其中不乏当时如日中天的新贵钟会。

对待他嵇康倒一点不愿低调谦虚,他根本理都不理,不拿正眼看他,最后也因为得罪了钟会而遭谗被杀。

这样的事不止一件两件。

如果看多了那些教人处世的鸡汤文,一定会有人怪他太不懂圆滑不知收敛,白白因为“情商低”而送了命。对于他这样一个狂狷耿介又身份微妙的名人,在当时险恶的政治斗争当中其实根本没有别的路可走,除非他折节事新贵。

如果这样,他便可高官厚禄、享年长久,但他就不再是嵇康了。同为七贤之一的好友山涛来劝他出山,他写下了名篇《与山巨源绝交书》以表明自己决绝的归隐。

说来,只因为他是嵇康!

所以他面前只有一条路,他从不纠结,也不必选择。

很快,就迎来了大结局。也因为他是嵇康,所以连他生命的最后一刻都格外与众不同。

行刑当日,三千名太学生集体为他请愿以求免死,可学生们还是太幼稚了,他们不知道越是如此,朝廷对嵇康的影响力越是忌惮。

临刑前,嵇康端坐如常,只取来古琴抚了一曲《广陵散》。

曲毕,嵇康没有说其他的话,他只婉惜道:“《广陵散》于今绝矣!”

说完后,从容就戮,时年39岁。

再不能有更充满美感的结局。

昼短苦夜长的魏晋时代,他便是这绚烂而短暂的烟火。

在当年,这样的人物不止嵇康一位,还有一位和他的名气不相上下,这便是嵇康的好朋友阮籍。

阮籍也是不与司马氏合作的人,不过和嵇康直接甩脸子不同,阮籍显得略微温和一点,他是佯装疯狂。当年司马昭想与阮籍联姻,阮籍闻讯竟然想到了一条“妙计”,他开始不停地喝酒以至于大醉60天,于是这事就这么给“蒙混”过去了。

这简直是在朝死里喝。

可能因为醉酒事件太著名,所以连这个画像砖上塑造的形象,都是酒杯在侧人微醺的样子。

可是,哪里又有一醉就可以解千愁的好事,酒终有醒的时候,于是他的诗中才有这样的句子:“夜中不能寐,起坐弹鸣琴。薄帷鉴明月,清风吹我襟。孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。徘徊将何见,忧思独伤心。”

这样的伤感随处可见,可见这样忧闷地活着,其实并不比嵇康决绝地死去更容易。

史书记载阮籍经常一个人驾着车没有目的地向前狂奔,行到无路便下车号啕大哭。这穷途、这乱世,他连苟全性命都得小心翼翼,末了,他仍然心有不甘,于是只能带着眼泪哀号一声:“时无英雄,遂使竖子成名!”

我们后世说到魏晋人物,总会自动匹配上种种名士风流,种种轶事趣闻,竹林七贤时常是故事里光辉耀眼的主角,所以难免让人误以为他们都真的活得那么风神俊朗、任性恣肆,其实深深掩埋起来不能诉说的痛苦无奈,才是这个时代的名士们更深沉的人生底色吧。

阮籍丧母这件事,更能看出他深藏的性情。

史载阮母死讯传来之时阮籍正在与人下棋,闻讯,对手要求停止对弈,阮籍却坚持要下完。一局过后,阮籍饮酒两斗,然后“举声一号,吐血数升”。等到母亲下葬之时,阮籍照样吃肉喝酒,神色似乎如常,可在最后一刻,阮籍在母亲遗体前放声痛哭,以至吐血数升,几乎死去。

这是真正的“憋出了内伤”。

所以,别以为阮籍这样的名士畅达放诞、横礼绝俗是看透人世以至于淡漠无情,其实他的鄙薄伦常背后,却是远比常人更炽烈更浓郁的深情。

因为他的深情,内里总带着血。

这正是这个时代最深沉又最锐利的美感。

竹林七贤有这两位,其实称贤便足够了。

但其他的诸位却也不甘落后,他们各具风采。

刘伶是把酒喝到了极致的人,甚至因此被戏称为“醉侯”。据传他常常带着酒乘着鹿车边走边喝,还让人扛着铁锹跟着他,他说如果他醉死了,便让人把他就地掩埋。

喝酒喝到这般放达超脱的程度,连死生都看得这样轻,还真是没谁敢和他比了。

这样一位高人起先担任着不大的官职,后因无所作为而被罢官。他其实是故意的。后来朝廷派特使征召刘伶再次入朝,他赶紧把自己灌得酩酊大醉,并且脱光衣衫朝村口裸奔而去,这和阮籍借醉逃婚也是异曲同工了。

解衣盘礴、赤裎坦露大概是他的常态,所以有人到他家看到这不雅的一幕而取笑他,他却泰然自若地说:“我把天地当做我的房子,把我的房子当做我的衣服裤子,你们这些人自己钻到我的裤子来,凭什么笑我呢?”

倒也是,有谁喝酒能喝出他这样的气势呢?

后来,刘伶一生不仕老死家中,倒是全了他的节操,遂了他的心愿。

最后如果是在醉中仙逝,对他而言那就是最大的圆满了吧。

嗯,世人都说他是个酒疯子,其实他只是向往精神上的无拘无束和自然天真,偏偏司马氏的政权要装模作样提倡名教礼法,他于是只能用一醉来保持自己精神的独立和反抗。

他醉着,但他比谁都更清醒。

除了上述三位坚决不仕以外,向秀在嵇康被害后被迫出仕。他曾和嵇康是一对打铁的好伙伴,他亲眼看到嵇康如何不理钟会,又亲眼看到嵇康被钟会所害,他还是怕啊。

阮咸入晋后曾为散骑侍郎,但因放纵好酒而不被皇帝看重。他是阮籍的侄子。

那个劝嵇康出仕的山涛自40岁投靠司马氏以后官越做越大,最终位列三公。

还有最后一位王戎,这位很有“进取心”,入晋后长居高位,在位长久。

看到这里,或许你看了嵇康和阮籍的壮丽和浪漫,便不会喜欢山涛和王戎这样现实的人吧,我也不喜欢,但嵇康在死之前,把儿子嵇绍托付给了山涛而不是他最敬重的阮籍。他知道阮籍和自己太像了,他自己固然不惧慷慨赴死,但对于儿子,他还是选择让他平安静好地活。

果然山涛和王戎对嵇绍很关照,后来嵇绍成年后,山涛举荐他为官,成为西晋忠臣。这样的朋友,虽然政治抱负不相为谋,但终不负所托,不负七贤之名!

《世说新语》里面有一则很短的记载,说有人对王戎说嵇绍“卓卓如野鹤之在鸡群”,王戎淡淡地回了一句:“君未见其父耳。”好平淡的一句话,这么多年过去,王戎还清晰地记得那个曾经一起喝酒放歌的朋友,那样风神俊朗,日月光华。

也因为这一则短记,我对王戎的印象好了许多许多,只因为他从来没有忘记那位故人,他也有同样的深情。

当然,自嵇康离世,众人各奔前程,竹林七贤便只剩下一个名号了,它们最打动人的那些绚烂华美和不计后果的任性,已经随风消散。

不过,他们创造出的空前的美感却被人深深记得,所以到了大约200年后的南北朝,他们被赋予了特别的内涵。

他们被搬进了墓室,成为上层社会生活和礼仪系统的重要“典范”。

南北朝比起魏晋,纷乱没有丝毫减少,士族和寒门的阶层差距越来越明显和固化,发自魏晋的玄学清谈之风在士族中更甚,早已成为历史标杆的七贤形象也继续鲜活了下来,在岁月不断的涂抹加工之后,他们的形象便越来越超尘绝俗,直至成为真正的“神仙”了。

所以帝王让他们在墓里陪伴左右,也完全不是倾慕他们当年放诞的个性和超拔的气度,最大的可能,无非是想沾沾他们的仙气。

当年就有许多轶闻说嵇康数度遇到过高士神人,发生过许多神异的事,所以人们认为他死后也飞升登仙了。

嵇阮诸人当年专门写过文章研究过如何修炼升仙,其中包括游心、骋怀、吐纳、制欲以及炼丹服食的具体办法,他们还亲自深入山中采药制丹,加上他们总以褒衣博带、风神俊逸的形象示人,这不是神仙又能是什么。

后来道教在典籍中真的把嵇康写进了仙班,到了南北朝时期,出身低微的寒门统治者便更是对这些前朝名士和仙人倾慕异常了。

哦,最后再说说荣启期。

他也必定是个神仙般的人物,才能配得上如此光辉炫目的七贤啊。

荣启期是春秋时代的人,精通音律博学多才,也是个隐者,喜欢在山林间鼓琴而歌,这一点倒是与七贤很相似。

有一天他偶遇孔子,看到这个粗服乱头的野逸之人如此怡然,孔子问他因何而乐,他的答案是他有“三乐”:一是生而为人,二是生为男子,三是活到了90岁。

孔子见他识度不凡,却又为他惋惜,认为他生不逢时,才不得施。

荣启期的回答更漂亮,他说:贫穷是读书人的常态,而死亡则是所有人的归宿,我既处于读书人的常态里,又可以安心等待最终的归宿,并没有什么要遗憾的了。

这明显是要比孔子高明的见地啊。

我们的成语“知足常乐”便由这则典故而生。

后来,荣启期活了98岁,单凭这一点也确实足以笑傲江湖了,也正是凭这一点,他被选中为最后的候补队员,加入七贤的行列,成为南朝帝王大墓中最后那一位活神仙。

在画面中,他的年龄显得比七贤要更大一些,这也是为了突出他的高寿。

现在,大墓里南壁依次是嵇康、阮籍、山涛、王戎,北壁则是向秀、刘伶、阮咸、荣启期,一边四个,终于均匀妥帖了。

这下子,墓主人也就可以安心睡去,等待飞升了。

砖画为何物?

这是一种自东汉以来就在墓葬里常见的砖,因为上面模印了图案,所以称为“画像砖”,它们组成的画当然也就称为砖画。

画像砖的图案内容很丰富,几乎只要你想得到的都可以找到,比如生活劳作、宴乐娱乐、车马出行、历史传说、仙人神兽、仕女官员、佛道故事等等无所不包,但大多数是一砖一画,像这种大型的拼花图案就不多见了。

烧制这样的画像砖有一套复杂的程序,先要请人画好样子,称为“粉本”,再分块制造木质模具,依次编号后分开烧制,烧完后再依次拼合复原。

烧制倒不算太麻烦,主要是后期拼合的工作量太大,而且模具也很难保证每一个都不损毁,所以这样的作品其实极为罕见。

这种画像砖在南北朝几个墓中都有发现,《竹林七贤与荣启期》的图案也都很相似,很可能是一个模子烧出来的,但图案如此完好整齐的,也只有南京西善桥发现的这一例。

一例便够了,只需要这一个提示和头绪,历史的记忆便又鲜活了起来。

如果你想要从画像砖上去追忆这些人的姿容气度,我觉得还是算了。虽然画像各具特点、神态活现,但距离当年他们蓊若春华、灿若明霞的姿采,还是显得稍微简陋了些。

所以,我倒宁愿自己去凭空想象了。

罗米原创,未经允许,禁止转载。