八大山人,墨点无多泪点多

作者:罗米

八大山人《荷叶翠鸟图》

中国绘画史上有个名号常常让人误会,他其实是一个人,却总让人以为是一个组合,而且还是个八人大组合,这就是八大山人。

我们干脆从这个让人误会的名字说起吧。

这个名号的来历大家众说纷纭,有人说是拆字,有人说是谐音,有人说因为他是高僧,因持八大人觉经而起了这个名号,也有人说因为“八大者,四方四隅,皆我为大”,听起来就颇有几分狂傲了。

连名字从何而来都让人不得其解,看来山人真是个神秘人物。

嗯,我还是直接暴光他的真名吧,我想你或许能猜出一点端倪。

八大山人是明末清初人,原名朱耷(dā)。

他姓“朱”,你没猜错,他正是明代宗室,明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙。

这原本是个显赫的姓氏,但现在时代不同了,明亡之后,这个姓氏不仅不能带来任何光彩,反而还很危险。

此时的他19岁,世界留给他的温暖已经很少了。第二年,他父亲离世,又三年,妻子离世。命运实在有点过于恶待他了。

现在,他的世界彻底寂冷下来,于是只有一条路可走,落发为僧,也好,如今他已为鱼肉,古佛青灯丹青笔墨,已是他能够找到的最好出路。

他的日子仍然相当不好过,外在的生命威胁还没有减轻,更大的痛苦还来自内心的愤慨和忧闷,明亡对他的打击是双重的,一重是国破,一重是家亡。

此时的他像是变了一个人。

史籍记载,少年时的他“善诙谐,喜议论,娓娓不倦,尝倾倒四座”。到这个时候,他几乎已经不会说话了,似乎连表情都变淡了,只用淡淡的目光和轻轻的手势来稍微表露一点心迹。

还有什么需要说的呢?还有什么值得说的呢?

他想说的,都在画里了。

看他的画,你不仅能听到他说话,还能听到他呼号,以至于声嘶力竭,所以画面上连墨迹都不多,像是已经叫不出声的样子。

他山水花鸟各样兼长,但在一般人眼里,它们却似乎是不值得一瞧的。因为它们太丑太怪,太不同寻常,太放肆任性了。

他从来不画大山大水,也不画清山秀水,他的山水都是干渴到近乎枯竭的笔墨在纸上擦出一点痕迹,山多是秃的,树也多是秃的,他自己说这是“零落山河颠倒树,不成图画更伤情”,说的很贴切。从画面上看,他似乎根本没有心思让这些成为图画,用这些来博人欢心,他甚至有意让它们显出一片死寂和肃杀,让人心生厌恶。

他确实是故意的,在一首题画诗里,他道出真相:

墨点无多泪点多,山河仍旧是山河。横流乱世杈椰树,留得文林细揣摩。

虽然墨点无多,但只需寥寥几笔,便已能全部展露心意了。

花鸟是他最擅长的领域,他更是惜墨如金。

看过山水,你便可以想见他的花鸟也一定不可能是传统花鸟优雅富丽的样子。

但我估计你如果第一眼看到,仍然还是要大吃一惊。

因为在他之前,没有人这样画过。

他很喜欢画鸟和鱼,飞鸟在天鱼在水,这该是何等的自由,但眼下的他,大概和“自由”二字离得最远了吧。

不管是画鸟还是鱼,物象总是很小,留白很大,这是天和水的清阔和渺远,天空和水面不施一笔,这个世界静到了极点,连一丝风和一道波纹都没有,于是生出了旷古的孤寂。

他或许还是享受这样的孤寂的,这样纷杂扰攘的世界带来的只有痛苦,何必要和它亲近?即使它主动亲近过来,他也会立刻丢去一个白眼。

嗯,你没看到吗?他笔下的鸟也好,鱼也好,虽然画得极其简括,连羽毛鳞片都不施雕琢,但有一点是极其传神的,那就是它们的眼睛。

他用墨圈出一只大大的白眼,再点上一滴小小的瞳孔,瞳孔总是点得很高,于是一副白眼向天的傲娇神色,古怪倔强,可想画家心里对这社会翻过多少次白眼,才将他笔下生灵的表情演练得这样活灵活现啊。

可以说中国绘画史上,还从来没有一只鸟或者一条鱼,敢于如此任性吧?

任性是有前提的,这个前提就是他活到这个份上,真的什么都不在乎了,不在乎生死,不在乎美丑,他只在乎下笔落墨之处,全是自己的一片血泪真情。

所以越是如此,他的画也越真诚,越老辣。他的画从来与优雅无关,带着一股粗服乱头的霸蛮劲儿,笔墨也像是自有主张一般,想长就长,想短就短,想浓就浓,想淡就淡,看似一片全无规矩的墨迹,你却能在其中见到一方崭新的天地,生机盎然,纯真赤诚,坦荡落拓,纵然画家内心忧愤异常,但笔墨的世界里舒缓圆融。

他的笔即便干渴,但其中却总是带着润泽,似乎可以这样绵延不绝地一直画下去;笔端水气最饱满的要数他画荷花的时候了,墨色浓浓淡淡地氤开来,却总有一股力量牢牢地锁住它们,绝不至于绵软漫涣。

他的笔墨越老越熟,从早先的奇绝转向最后的冲和,这才是作为一个画家的真功夫!

超越了循规蹈矩,达到了随心所欲。

他的画,或许适合看了又看,然后闭上眼睛。

纵观中国古代绘画,像他这样画的人还真不多,明代的徐渭算是一位,也是个苦命人。不过,徐渭的泼辣爽劲之外,倒还不似这般孤寂。

对于这样“不像”“不美”的画,我们中国绘画的评价传统倒是很“宽容”,也很准确,在绘画史上,八大山人的地位相当高,我们上面看过他的画,你应该能清楚地了解到这是实至名归,并非某些人有意拔高。

我们中国画从来不注重对外物惟妙惟肖地写实,也从来无意用物象的所谓美丑来评判一件作品,我们更注重的是笔墨间蕴含的意韵和画面上流露的趣味。可以说一开始我们的艺术评价体系就很成熟。

在古代文人看来,绘画不过是用来安顿灵魂的另一重天地,所以自由地传达心意,获得灵魂的栖息之所才是最重要的,如果刻意求工,那是匠人用来讨好俗众的谋生手段,自然落到了下层,不值一提。

所以我们的中国画,一直都是注重抒发情绪和个性的,如果用一些文人画家更极端的说法,不过是“墨戏”,是“自娱”,他们甚至从来不说自己的创作是在“画”,而用了一个特别有腔调的词,叫做“写”。

写,向来都是讲究个性的,强调灵感的,也是抒发情绪的。也正是如此,任凭“写”成什么样子,只要自己觉得好便好。

说到底,你高兴就好。

不过,从前的文人到底还是顾及了温柔敦厚,所以看他们的画,总是优雅的,轻柔的,情感总是节制的,也是幽深的,需要我们大加体味和揣摩方才能得到一二,到了八大山人这里,他却不管不顾,把自己的内心表达得毫无遮掩,毫无保留。他把传统推到了极致,所以也就生发出了全新的局面。

可以说,八大山人其实是相当“现代”的。

到了后来,扬州八怪(这次真是八个人)、清末的海派巨擘吴昌硕,以及我们最熟悉的齐白石等等,作品中都可以看到八大山人的痕迹。你可以比较这些巨匠宗师的作品和宋元绘画,差异何其大,而转向中的关键一环,正在八大山人。

关于八大山人,我还没找到机会来说一说大家最乐道的名号,所以还不甘心结尾。

他的字、号极多,他曾在不同时期用过雪个、个山、驴、人屋、良月、道朗、何园以及并不常用的纯汉、传綮、雪衲、卧屋子、弘选等别号。

后来,他由僧入道,再后来又还俗,八大山人的号是59岁还俗后所取,一直用到他80岁离世。

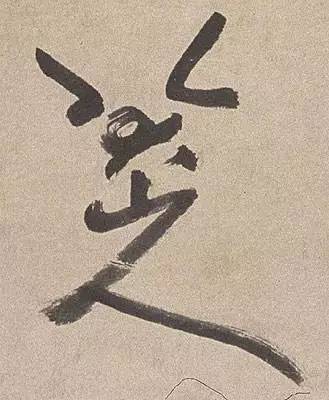

但在他的书画世界里,有一个签名比“八大山人”更为出名,那就是用这四个字由上到下紧联起来设计的画押,它看上去像两个字,既像是“哭之”,又像是“笑之”,现在我们总爱用颜文字,这个画押看起来更是表情生动了。

之所以要看上去是这样的表情,他也是以此表达自己故国沦亡,哭笑不得的心情。

在国破家亡的关头,他写过一联:愧矣!微臣不死。哀哉!耐活逃生。

这一联中的愧和哀,浓缩了他一生的心情。

有一段时间,他发了疯,据记载,他总是颠狂着伏地呜咽,随即又仰天大笑,有时鼓腹高歌,有时在混舞于市,这是情绪压抑到了极点的人别无选择的宣泄。

不管是哭还是笑,其实并不那么重要了,因为哭和笑一样是嘶吼,一样是号啕。

到了他46岁的时候,康熙十年,旧山河已经只剩下模糊的影子,皇帝又下旨对于这些隐姓更名的逃亡者既往不咎,连那最后一丝复仇的理由都没有了,他还要怎么面对自己?

往事已经连追忆都无法追忆了,他的生命里便只剩下了唯一的事,那就是画画。他再无挂碍,连情绪都不能再左右他,于是笔墨便越发纯熟,抱扑守约,返璞归真!

这怒放的生命达到顶峰,笔墨便开出花来,画出了绚烂至极的《河上花图卷》。

晚年的他,浪迹于南昌及新建、抚州等地,卖画度日。

据说到了七十四五岁的时候还能登山如飞。

这样大起大落的日子终于归向了平静吧。

他于80岁离世,据说贫病交加。

贫和病大概对他来说算不得什么了,甚至连生死、兴亡这样的大词,对他来说,最后也只不过化为画中浓浓淡淡的墨迹了吧。

罗米原创,未经允许,禁止转载。