云冈石窟:一部佛陀的汉化史

作者:罗米

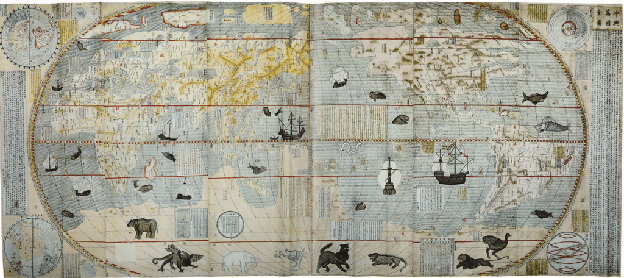

云冈第20窟,北魏

说到宗教艺术,西方最集中的体现就是教堂,而在我们中国,毫无疑问就是石窟。

开凿石窟便是要在石头上做出大文章,可想而知工程量有多么浩大,花费有多么惊人。这还不算,关键是并非所有的地方都适合开窟造像,它受外界条件的局限很大,所以石窟远不能像教堂那样遍地开花。

历朝历代,心存宏愿想要开窟彰显佛法的高僧还是不少的,但最后真正能付诸行动,还能完成这项伟大工程的,实在是寥寥无几。

想要开凿出一个大型石窟,天时、地利、人和,一样都不能少。

天时就是时代背景。

我们知道历史上有许多皇帝是极其笃信佛教的,除了满足个人内心的需要,更重要的是为了江山的稳固,所以佛教常常被作为工具。一旦有帝王认为它对统治不利,就会毫不犹豫地禁绝。

历史上就有四次最严重的灭佛运动,分别发生在北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗时期。

即便没有皇帝禁绝,那些兵荒马乱的年代,显然也并不是开窟造像的好日子。

有了人心向佛的好日子,就要解决选址问题了。

石窟的开凿首先是要供佛教徒自己清修,所以不能在闹市,而多在山水清静之所。当然,更重要的还是为了弘扬佛法,安抚人心,也就需要便于信徒朝拜,因此也不能藏在深山老林里,而要选择交通相对便利的地方。

从更现实的角度来说,完成一座石窟常常需要大量的工匠经年累月的劳动,所以这个地方必须能够提供基本生活保障,那么水源就是最起码的条件。

当然,这样的地方也还不算太难找,但毕竟是开凿石窟,所以最重要的是得有适合的石头啊。

石窟一般开凿在山石崖壁上,太硬太软的石头都不行,最合适的是砂岩和石灰岩,这下就又刷掉了一大批地方了。

不过,天时不如地利,地利不如人和,这在开凿石窟上也同样适用。

人和,说到底就是钱的问题。

开凿石窟是需要大量的人力的,我们现存的石窟开凿的时间大多极为漫长,绵延数个朝代,想要统计其花销几乎是不可能的,只有几个石窟略有记载,比如云冈石窟大略有十万余工匠的参与;龙门石窟的宾阳洞一个洞窟就用工80余万个,历时24年……

这笔巨大的花费自然需要强大的“供养人”。皇室自然是大手笔,比如武则天一口气为龙门奉先寺豪捐两万贯的脂粉钱;接下来就是王公贵族和官吏们,他们为了求得神佛护佑也不遗余力,有些供养人有钱有势,财大气粗,于是为自己在神佛身边争得了一点空间,留下了自己的样貌和姓名;数量更多的还是普通信众,他们虽然没那么多钱,却有同样的虔诚,他们的供养时常是倾囊而出的,靠着一个又一个铜板,为自己的来生,铺垫出一条通往佛国的路。

石窟和神佛为这些供养人提供了来世的允诺,而供养人则为石窟提供了现世的基石。

好了,到了北魏统一北方之后,公元460年,一个名叫昙曜的僧人找到了当时的文成帝,一切条件都具备了,可以开始了。

其实就在不久之前,北魏的太武帝拓跋焘便在全国推行了一场声势浩大的灭佛运动,昙曜只能暂时压抑着自己传扬佛教的热情,暂时避开风头。到了文成帝继位,这位狂热信奉佛教的新皇帝让他看到了希望。

据传说,新帝继位后,历经磨难的昙曜回到都城平城,也就是现在的大同。

大概真是“上天注定”的吧,他恰好遇到了出行的文成帝。文成帝的一匹御马一口就咬住了昙曜的袈裟,在当时出现这种情况,有一种说法叫“马识善人”,于是这位善人惊动了皇帝。皇帝发现这位大德高僧不仅是自己父亲生前的好友,而且还有开窟造像的宏愿,于是后面的事就顺理成章,一拍即合了。

一个不平凡的人,注定会出现在一个不平凡的时代,并且干成一件不平凡的事业!

历史上都是这样的故事。

在太武帝灭佛当中压抑憋屈的昙曜,或者说是佛教,终于找到了“光复”的机会,压制越严重,反弹越厉害。

所以,云冈从一开始,开凿的就是其中规模最大的佛像,也就是现在的第16至20窟,昙曜为此不遗丝毫余力,像是生怕皇帝会后悔似的。

这五座巨大的石窟,史称“昙曜五窟”。

他根本用不着担心皇帝会后悔,因为这五座大佛,完全是在皇帝的授意之下设计开凿的,代表的正是北魏的五位皇帝,其用意,无非是向世人传达“皇帝即当今如来”的意思。

五窟主像对应的是五方佛,第16窟是东方阿閦佛,17窟是南方宝生佛、依次是西方阿弥陀佛、北方不空成就佛和中央毗卢遮那佛;而在现世,这五“如来”则正是北魏的五位皇帝,他们依次为道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝和文成帝。

佛借皇权“降临人世”,皇权借佛法得以巩固和彰显,这实在是个极为巧妙高明的组合,皇帝和高僧互相借力,合作愉快。

昙曜五窟的主佛身形宏伟雄健,每一尊都超过13米高,最高的达17米,确实显现出威严庄重的皇家气派。

有人说连这五佛的面目也都参考了五帝的容貌,尤其是对应文成帝的第20窟佛像面部及足部有黑色斑点,更被认为与皇帝的真实情况相合。不过,这个说法其实是很牵强的,毕竟昙曜来自克什米尔,印度是他的故乡,所以在造像时受印度佛像的影响很深。

在昙曜的主持之下,佛像比较严格的遵从了佛像仪规,即佛有“三十二相,八十种好”,也就是说佛陀具有32种特殊的相貌,还有80种细微的特征,比如头顶上的肉髻,眉间有白毫,两耳垂肩,立时双手过膝等等,当然还有面门圆满、双眉高朗、鼻孔不现等等庄严的法相。

除此以外,这个时期的佛像大多穿着袒右肩的袈裟,这便是印度佛像的典型装束,佛像的容貌也是明显的西域风格,佛周围的飞天手持的乐器更是一派西域风情,常见的有筚篥、埙、排箫、横笛、琵琶、胡笳、钹、齐鼓、箜篌等。

早期的佛像雄俊端方,颜貌舒泰,但因为外来特征太浓郁,多少显得不那么“平易近人”,所以到了后来,人们就开始向慈悲祥和的方向来进行“改造”。

对于云冈来说,昙曜五窟只是个开始,云冈的铁凿石锤一旦开动,便不会轻易停下来。

在公元494年孝文帝迁都洛阳之前,云冈石窟的开凿进行鼎盛。不仅洞窟的形制发生了变化,出现了更加汉化的前后殿堂式,最重要的一点是出现了南朝秀骨清像、褒衣博带式的法相,并且成为一时的风尚。

孝文帝迁都洛阳以后汉代越发深入,其改制的一个重点就是改穿汉服,所以连佛像也都受了“连累”,必须入乡随俗地换上了这种南方士人褒衣博带的样式,不得不说,这样一来,佛教的异域性大大弱化,而现世性则大大增加,越来越典雅而富有人情味了。

当然,也正是这种彻底汉化了的释迦牟尼佛祖,此时才真正与皇帝“合一”。

这是世界佛教造像史上一次划时代的变革,其中显现的,当然是北魏帝王无可比拟的自信,也是中华文化吸纳万有的包容。

从公元460年到公元524年,云冈开窟不断,现存主要洞窟53座,凿刻石像51000余座,他们在武州山的南崖上绵延1公里,让这里佛光闪耀,梵音缭绕。

罗米原创,未经允许,禁止转载。