古根海姆博物馆,那些人,那些事

作者:罗米

在美国看博物馆,讲艺术收藏,有一点特别的感受,就是背后的那些收藏家们,故事特别丰富鲜活。

比起法国、意大利、西班牙、英国那些可以用“皇室”“贵族”收藏一言以蔽之的博物馆,美国的博物馆就显得各式各样了,既没有这样“显赫”的背景,也没有那样悠久的历史,最早的博物馆也都不足百岁,所以那些过去的故事似乎都还微微泛着热气,让人触手可及。

于是,我们行走在博物馆间,也就特别愿意去说一说它们性格鲜明、故事传奇的主人。

古根海姆博物馆是美国人收藏并影响现代艺术的一个代表,也是一个缩影。

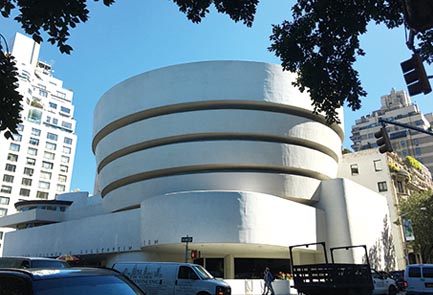

现在,这个外观像大白蜗牛一样的博物馆稳稳地站在中央公园的东侧,也就是传说中“金光闪亮”的第五大道上,得天独厚的地理位置已经显现出某种不凡的“身世”。从北往南,它是我们在第五大道上遇见的第一个博物馆,远远一瞥看到几圈螺旋的白墙壁,已经格外让人兴奋了。

因为是第一家,所以印象特别深一些,我也就特别特别愿意多唠叨一下这个“古根海姆”的故事。

古根海姆是一个犹太家族的姓氏,19世纪中期,家族里一位年轻人来到美国寻找机会,果然成就了他的美国梦。最后,年轻人很快便在矿产和冶炼业上发了家。他便是赫赫有名的古根海姆家族的第一代开创者迈耶。

虎父无犬子,家族的开端很辉煌,继承者们也不赖。

迈耶的十个子女中,除了继续把矿业生意做向全球以外,还大举赞助各项事业,尤其是科学与艺术。美国的航空航天科研就得到了古根海姆家族的赞助,对艺术最热情的赞助则来自创建博物馆的所罗门·古根海姆了。

十个子女中,还有还有一位从事金融业的本杰明不得不提,因为他以另外的方式被永载史册。

这位巨富被人记住的原因是因为他的蒙难,在泰坦尼克号悲剧中蒙难。本杰明当年是泰坦尼克号处女航最富的乘客,一位真正的亿万富翁。船撞上冰山后,这位头等舱的乘客把自己的逃生座位让给了一位女性。在给太太留下的纸条中,本来明写道:“这条船不会有任何一个女性因我抢占了救生艇的位置,而剩在甲板上。我不会死得像一个畜生,我会像一个真正的绅士。”

离开甲板后,本杰明换上晚礼服,平静地迎接最后一刻的到来。据幸存者回忆,他最后一次被看见时,是坐在大楼梯的大厅里,喝着白兰地,吸着雪茄。

中天朗月,宝树生花,他让这最后的一刻带上了深深的美感!

正是这种美感,为这个故事平添了格外动人的色彩。而本杰明的这份临终遗言,也成了绅士精神最有力的诠释和标杆。

轰动一时的电影《泰坦尼克号》中,一位身着礼服衣冠楚楚的绅士,在人们纷纷逃命的时候镇定自若,与自己的秘书谈笑风生,这令人难忘的一幕,其原型正是本杰明!

所罗门是本杰明的哥哥。

他也是个很有艺术气质的人。当然,他首先是位成功的商人,成立育空黄金公司,把生意做到了全球。到了一战以后,他慢慢退出商界,很有些功成身退的意味,所以,到了后来,他最鲜明的身份,则是收藏家和艺术赞助人。

一切开头都有个契机,当年的古根海姆也并不是一开始就对前卫先锋的东西感兴趣,确实,比起老大师的作品那样赏心悦目,现代艺术对收藏者和欣赏者要求其实更高些。

他自己早年收藏艺术品的兴趣倾向于1890年代以来的大师之作,也就不外乎印象派、凡·高、高更这样的大师之作,这样的收藏看起来确实很“主流”,中规中矩,而且风险很小,作为入门级收藏家,倒是不错的选择。

如果在这条路上慢慢走,古根海姆这个名字也不会像现在这样,在现代艺术史上闪闪发光了。

不待多时,契机来了。所罗门遇到了一位女艺术家希拉,从此就被带上了一条收藏先锋艺术的“不归路”。

这个改变既巨大又彻底。所罗门此时转向了当下的艺术,并且在希拉的“洗脑”之下,开始关注非具象艺术。所以,他最初对非具象作品的收藏,就是康定斯基的作品。

康定斯基是欧洲最早尝试抽象绘画的代表人物,当他转向纯抽象艺术后,作品中便不再有具象,时常还没有主题,仅以“构图”为题,显现了他对色彩、线条这些形式元素之间关系的探索。

后来,古根海姆收藏的作品越来越多,自己的房子就不够用了,得建立专门的博物馆,所以他干脆在1937年建立了所罗门·古根海姆基金会,用来帮他收藏作品并促进大众对现代艺术的鉴赏。

这个出手阔绰的收藏家在希拉的辅佐之下,对现代艺术的影响也慢慢大了起来,不再只是一个单纯的土豪买家,而成了真正的艺术保护人和赞助人。

希拉来自德国,所以她的目光更多地聚焦于欧洲的艺术家,与他们的来往也格外密切。二战爆发后,由于希特勒讨厌现代艺术,尤其是非具象的艺术,所以当时一大批从事现代艺术的欧洲艺术家们人身安全受到纳粹的威胁,希拉便邀请他们前来美国。

有了这位慷慨的富豪,艺术家们正好从战火纷飞的欧洲脱身,古根海姆的这一举措保护了大量的现代艺术作品,也保护了许多艺术家。到了美国的艺术家们,当然也回报了这位收藏家许多精品。

这些艺术家的力作就为古根海姆博物馆早年的收藏撑起了很大的场面。

艺术品还在不断增加,现在连博物馆都显得有点狭窄了。

这倒是个好契机,何不修建一个新馆,让这个与众不同的博物馆干脆从里到外都拥有一个“非客观”“非常规”的形象呢?

钱当然不是问题,建筑师的人选才是重中之重。

1943年,博物馆的首任馆长雷比和所罗门两位商定,决定力邀当时在美国最负盛誉的建筑师弗兰克·劳埃德·赖特来设计新馆。

这位建筑师是建筑界的奇才,他力求建筑与环境的切合,并且异想天开地要让建筑本身具有“生命”的活力和能量。

1936年,他为富豪霍夫曼在宾夕法尼亚的“熊跑”溪涧上设计了流水别墅,建筑与山石交错,与溪水一道奔流,诗意十足。这种建筑样式被称为“有机建筑”。他本人也因为这个无与伦比的设计获得了国际声誉。

现在,赖特接受了这项新委托,这一次,他要在繁华的都市丛林中来尝试他的“有机”风格。

准备工作很长很长,它也成了赖特最后一项杰作。

建筑师为这个作品花费了15年的光阴,设计草图画了700余张,更不要说设计方案确定后的工作图纸了。

它最终成了建筑师的纪念碑,也成了20世纪建筑的里程碑!

整个建筑从里到外几乎没有直线,螺旋形的外观层层上升,形成了一个逐渐变大的圆柱体,它被人戏称为“大白蜗牛”。室内的设计也是如此,一条绵延不断的坡道引导着观众从下到上参观,行云流水一般,甚至中间连停顿都没有。

洁白的曲线向前展开,像是既无起始也无终结,这是一首多么绝妙的歌,难怪这螺旋上升的建筑,被称为是“精神之殿”。

不得不承认,比起博物馆内的展品所展现的先锋和前卫精神,这座建筑本身,才是对此更加精彩的表达。

在古根海姆博物馆落成之前,博物馆通常只有两种样式,一种是传统的“神庙”“宫殿”式的,四平八稳的对称结构加上拱廊和柱子;另一种是所谓“国际风格”,也就是工业化的水泥和玻璃建成的“方格子”。

古根海姆博物馆两者都不是,而且和它们毫无瓜葛,它就是它自己。

它真正让世人感受到一位建筑师的想象力和激情、表现力和技艺,竟然可以达到这样令人不可思议的程度。

它虽然像是外星来客,在地球上从来没有过,但它当向世人展露真容的时候,却那样和谐,它就像一开始就在那里,在第五大道的街头,和周围的一切,相处得这么融洽。

从此以后,建筑师们似乎被它解放了手脚和头脑,越来越多的“奇形怪状”的建筑横空出世了!

有人曾给予古根海姆博物馆一个评价:“我们这个时代几乎每个博物馆都是古根海姆的孩子。”

实至名归!

这座博物馆也成为赖特一生的代表作,1966年美国发行了专门纪念他的2美分邮票,他头像后的背景,正是古根海姆博物馆这只“大白蜗牛”。

现在提起古根海姆博物馆,大家的脑海中浮现的一定是这栋洁白的建筑,它成了博物馆最吸引人的看点。任谁经过第五大道,无论走过多少次,我相信只要走到它跟前,便一定会抬头站定,认真看上两眼。

这个螺旋形的结构像是真的有生命一样,似乎每次看,都有新的感受。

1959年开馆至今,这件大“展品”已完成六十载,博物馆为了保护和修缮它,可没少花钱花力气,说起来,真是比保管维护那些艺术品,费的力气大多了。

甚至古根海姆博物馆还因为这座建筑,改变了大家的观看方式。由于是个巨型的上升式的螺旋,所以馆内没有一处是水平的,全是斜坡,所以这些挂成水平的画,便需要观众们歪着头来看了。

不仅如此,墙壁本身也不是垂直的,而是越向上越宽,所以画都是向后倒的。在这里,观众就只能因势就形,各自选择适合自己的角度了。歪斜的看画姿势倒成了博物馆里的特殊一景。

罗米原创,未经允许,禁止转载。